こんにちはキッカです。

今日はアキアジ(北海道では鮭のことをこう呼ぶ)釣りの魅力とタックル、注意点についてお話していきます。

さて、アキアジといえば秋が旬のお魚ですが、皆さんも一度は見たり、食べたりしたことがあるかと思います。

その体格は立派で、大きいものだと1メートル近くになるものもいます。

あんな大きな魚釣れるの?と思う方もいることでしょう。

釣れます!

北海道では時期になるとアキアジを狙って、海岸にズラーっと竿が並ぶことも珍しくありません。

エサを使ったぶっ込みの他、ルアーやフライで狙う方も多いです。

今日はそんなアキアジ釣りの魅力と始め方を紹介していきます。

アキアジ釣りの魅力

一番の魅力は何と言ってもあの強烈な引きでしょう。竿を折られることも珍しくはないです。

数年もの間、海を回遊し育った魚体には想像以上のパワーを秘めています。

あの引きを味わったらもう病みつきですよ。

次に挙げられる魅力は、美味しくいただけるという点です。

特にメスから取れるイクラは、言うまでもなく北海道を代表する秋の味覚です。

1匹でも釣れれば、イクラが大量に取れるので、釣り師がこぞってアキアジを追い求めるのも無理はないですね。

釣ってみたくなってきました?

タックル

今回の記事では、エサ釣りのタックルの選び方を紹介していきます。

まずロッドですが、比較的硬めのパワーのあるロッドが必要となります。ただし、あまり硬すぎるロッドでは強烈な引きに対して、ロッドのしなりがないため、ほどほどの硬さを選ぶのが無難です。

また遠投が要求されるため長めのロッドを選択するのがセオリーです。

リールにおいても同様で、パワーを求めるなら5000番のリールの方が安心できるでしょう。

道糸としては●番くらいの太さは欲しいところです。

時期になると釣具屋さんに、アキアジ狙いのタックルが、ロッドとリールのセットで販売されているので、最初はそれを選ぶのが楽で良いです。

仕掛け

アキアジ用の仕掛けは、けっこうゴツいです。

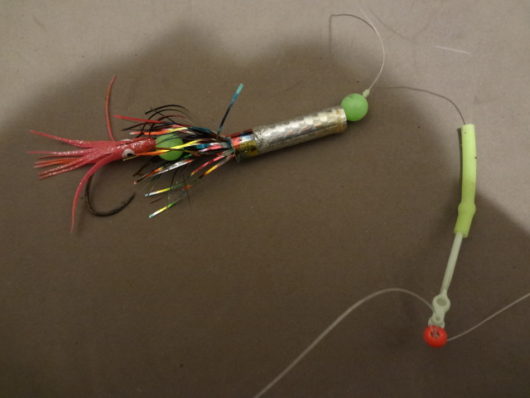

針の部分には発泡の反射材とタコベイトと呼ばれる飾りが付きます。言葉で書くとわかりにくいので、写真を見てね。

写真を見るとわかりますが、とっても派手な上に針も相当大きいです。アキアジに強烈にアピールするとともに、このくらい大きな針を使わないとアキアジの硬い口にうまく刺さってくれません。

モトスからYピンというアイテムを使ってエダスを出しています。Yピンは糸が絡むのを防ぐ目的で使います。

ちなみにオモリは35号くらいのこれまた大きなものを使うことが多いです。

仕掛け全体が大きいため、波の抵抗を受けやすくなるので、流されないようにオモリを重くする必要があります。

エサ

いろいろなエサが使われますが、代表的なのはサンマの切り身です。

サンマの身の部分をぶつ切りにして使います。想像の通り、エサのサイズも特大になります。

他にもイカを短冊状に切って食紅で赤く色付けしたものもよく使われます。

ベテランの方はエサにも色々と工夫してるらしいですが、なかなかそのノウハウは教えてもらえないことが多いです。

なのでとりあえずは、上の二つを使うと良いと思います。

注意点

アキアジを狙う釣り師は知っている方も多いでしょうが、河口規制というものがあり、河口周辺でのアキアジ釣りは、密漁の対象として処罰されてしまうので注意が必要です。

また川でアキアジを釣るのもダメです!知らなかったでは済まされないので注意してくださいね。

ちなみに河口規制は、河川によって範囲が異なるため、十分に下調べをしてください。

小さい河川などでは河口規制がないところもあるので、全ての河口で禁止というわけではありません。

あと注意点としてもう一つ。

幸運にもアキアジが釣れた際、針を外すときは十分に注意してください。

アキアジは最後の抵抗で大暴れします。

大きな針が手に刺さらないように注意するとともに、アキアジの鋭い歯で手を切らないように注意してくださいね。

絶対にやめてほしいこと

川でアキアジを釣るのはダメとお伝えしましたが、もっと最悪な行為をする輩がいます。

通称引っ掛け釣りと呼ばれる釣り方で、ルアーのトリプルフックを巨大にしたような針でアキアジを引っ掛けるという、到底釣りとは呼べない行為をする人が後を絶ちません。

キッカも釣り師の端くれですが、そんな人達を釣り師とは呼びたくないです。

こういう人が狙うのはイクラのみで、釣り上げたアキアジの腹を裂き、イクラだけを取って、身は捨てるという本当に最低の事を平気でやります。

キッカはこういう人を見かけたら、容赦なく通報するようにしています。

善良な釣り師の皆さんもこういう行為はしない!許さない!という事を忘れないでくださ。

まとめ

いかがでしたか。

アキアジは本当にパワフルで他の魚ではなかなか味わえない強烈なファイトを見せてくれます。

もしアキアジが釣れたらイクラだけを取るようなことはせず、自然の恵みに感謝しながら、身まで美味しくいただきましょうね。

ではまたー